Tal era la importancia de las vírgenes vestales para los romanos, consideradas no solo las vigilantes del fuego de Vesta, sino las aseguradoras de la relación y concordia de Roma con los dioses.

(...)

En el portón los recibió la virgo maxima de Vesta acompañada unos pasos atrás por tres inmóviles vestales, pues la quinta se hallaba en el interior vigilando la llama perenne. Ataviadas de un blanco impoluto, casi luminoso, con la cabeza cubierta con velos blancos y franjas de color púrpura, parecían cuatro cariátides de un templo griego. Las miró curiosa.

—Sobre todas las cosas has de saber que tu virtud está ligada a la estabilidad de la República y a la salud del pueblo. El aumento de tu rango y consideración social es inigualable, niña, pero si abandonas el fuego o caes en el pecado de la lujuria, los dioses nos abandonarán. ¿Te das cuenta de tu responsabilidad?

—Sí.

(...)

La dejaron casi calva y sus largos tirabuzones fueron colgados en un roble centenario de tronco nudoso que se alzaba en el centro del jardín. Tras el corte del pelo, el pontífice se acercó con una redoma de aceite e, invocando una antigua plegaria, lo derramó sobre la cabecita de Valeria, que vio cómo el líquido viscoso caía por sus mejillas. —Con el óleo sacro quedas ungida vestal in aeternum. Al punto, unas esclavas se abrieron paso, la limpiaron y la vistieron, cubriéndole la cabeza con un velo. Luego le entregaron una lámpara encendida, que asió con sus manecitas blancas. Cumplido el ritual, y precediendo a las vestales, entró en el majestuoso palacio, el Atrium Vestae, situado detrás del templo y junto a la Domus Publica, la residencia del pontifex maximus. Sus tres plantas, peristilos, jardines y estanques de lirios lo hacían suntuoso, y nadie en Roma, salvo ellas, podían residir en el Foro romano.

(...)

Convertirse en la sacerdotisa de Vesta, la Hestia griega protectora de la humanidad, deidad del fuego, de la virginidad y del hogar familiar, resultaba un privilegio para cualquier mujer romana.

Las vestales significaban para la Urbs su pasado glorioso, la potencia moral de la República, las buenas costumbres de las matronas romanas, la austeridad, la modestia, la rectitud y la grandeza del Imperio, y eran tenidas por la encarnación del viejo esplendor de la diosa Vesta. El templete circular de la diosa se convirtió en el centro de su vida. Era de dimensiones modestas y estaba recubierto de un techo de bronce traído de Siracusa tras ser arrebatado a los cartagineses. Alzado en el corazón del Foro, cerca de la casa de Numa, poseía un tragaluz en el techo, un agujero por donde salía el humo permanente del fuego sagrado. Con fervor, las vestales mantenían con devoción el focus publicus, la llama de Vesta, para que Roma disfrutara de un venero permanente de ascuas sagradas para sus altares familiares; si se extinguía, significaría grandes desgracias para el Imperio y un presagio de infortunio para la ciudad.

Asistiría a las ceremonias de la Bona Dea, a los banquetes a los que fuera invitada por las distinguidas familias romanas y a purificar el templo con el agua natural de la fuente Egeria, donde en la edad dorada se bañaba la citada ninfa. De igual forma, aprendería de la magistra maxima, Vipsania, las esencias de las antiguas plegarias etruscas o precaciones, que las vestales solían recitar para contrarrestar las acciones maléficas de los espíritus y de las magas que proliferaban en Roma. También asistiría a los juegos en el Circo Máximo, al anfiteatro y al teatro de Pompeyo, y se sentaría al lado de los triunviros, senadores y cónsules. Pero lo más transcendental para ella era que sería nombrada por el pontífice máximo custodia de los documentos y de los testamentos de los generales, senadores y cónsules romanos y cuidadora del valiosísimo Palladium, el tesoro acarreado por Eneas de la mismísima Troya y regalado al abuelo de Rómulo y Remo.

(...)

Los romanos llamaban a aquel acto cruel y sanguinario el prodigium, pues según los sacerdotes que una vestal se acostara con un varón alteraba la naturaleza del fuego sagrado. Valeria sabía que la virtud de las vestales y la seguridad de Roma eran una misma cosa. Emilia opinó, contrariada: —Solo a una mente perversa se le puede ocurrir castigar a una mujer de esa forma tan fiera por perder su virginidad. La consideran una depravada, una impúdica cuando ellos visitan los lechos que les da la gana. Atarla con correas a una tabla, taparla con un sudario como a una muerta, pasearla por Roma así atada y someterla al escarnio público me resulta espeluznante. ¡Y después, enterrarla viva, por Vesta! Sabina prosiguió:

—Escucha, Valeria, hay un episodio con el que sueño y que me pone los vellos de punta. Se trata de Sextilia, que fue sepultada siendo casi una niña, y, cuando se abrió la lápida para castigar a otra vestal, se descubrió su cadáver intacto. Y su cabellera, rubia como el oro, no había dejado de crecerle y le llegaba a los pies como si fuera una mortaja dorada. ¡La diosa habló por ella!

—Vesta no puede aprobar esta salvajada, ¡no! —respondió Valeria—. Y tampoco creo que los otros dioses se sientan satisfechos con esa condena,

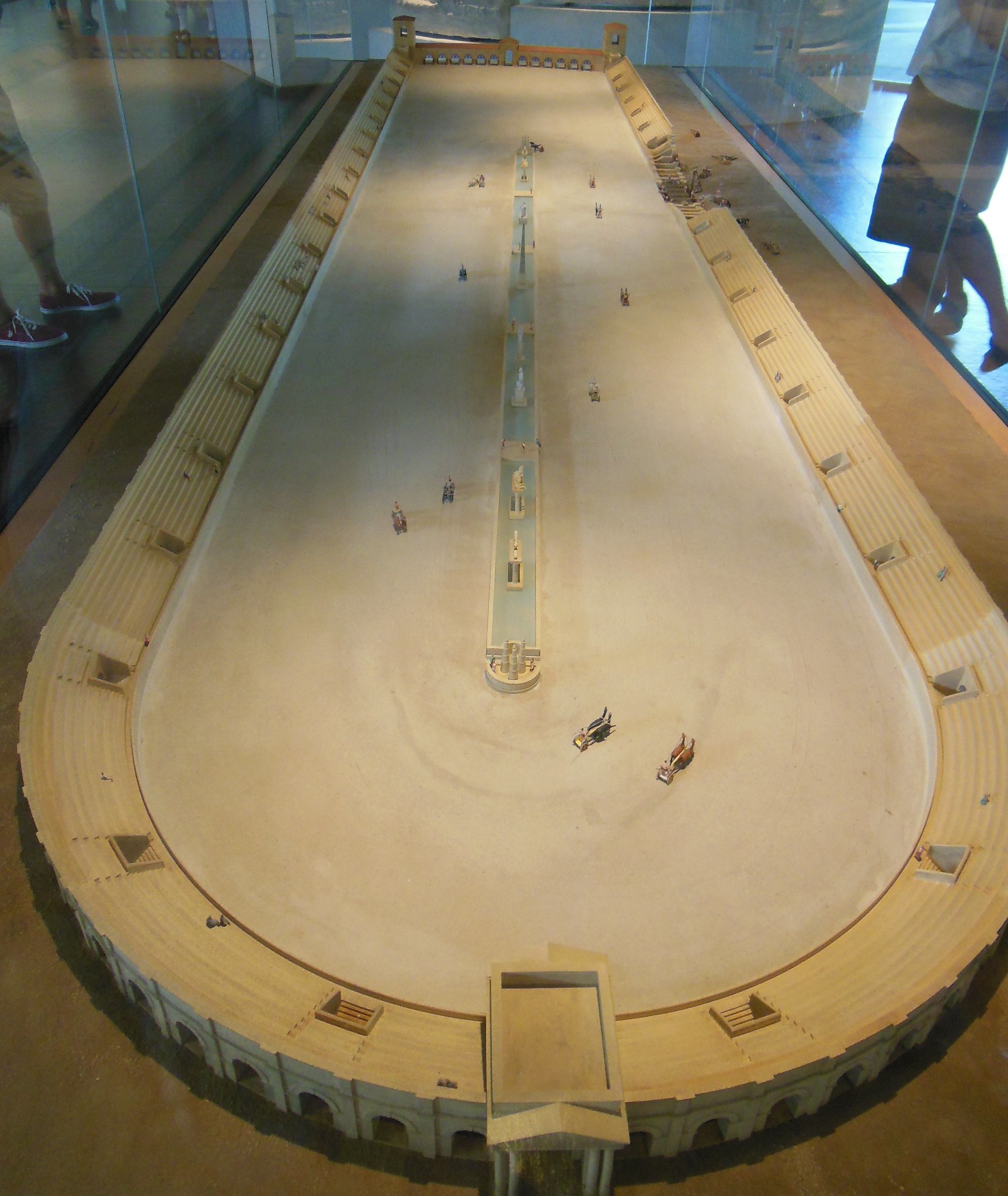

El Circo las recibió animado por miles de ciudadanos que se agrupaban en los vomitorios apostando sus salarios. La plebe, anhelante de sangre y diversión, de comida gratis y de regalos, perseguía desde el amanecer un asiento en las graderías, apretujándose como piojos en los pórticos. Las vestales, bajo parasoles rojizos, se habían aposentado en la primera fila junto a los cónsules, senadores y magistrados. La vociferante masa las aclamó. Emilia, Valeria, Sabina y Elia respondieron alzando sus manos. Debían recoger los trofeos del caballo vencedor y su presencia satisfacía al pueblo. Recibieron en pie la solemne procesión, la pompa, que descendió desde la colina del Capitolio portando las imágenes de los dioses tutelares de Roma. La sagrada comitiva entró por la puerta central del Circo, frente al templo de Ceres, mientras la muchedumbre dispensaba gritos de aliento a los aurigas contendientes.

Millares de ojos estaban fijos en ellos, los verdaderos ídolos del pueblo. Los cuatro aurigas habrían de recorrer siete vueltas, unos quince mil pies, y para que el público supiera en todo momento las vueltas discurridas, siete delfines y otros siete remates en forma de huevo descenderían tras cada recorrido. Iba a librarse la carrera principal de los juegos de Marte, con un premio de cincuenta mil sestercios, el más preciado de los juegos. Los carros, a una señal del editor, escaparon vertiginosamente de las carceres entre el retumbar de los cascos, el rechinar de las ruedas y la barahúnda de miles de gargantas que clamaban como cien torrentes enfurecidos. A Valeria, que nunca había asistido a las carreras, le pareció el más extraordinario espectáculo que pudiera verse en las orillas del Mare Internum.

Observó que la muchedumbre pasaba de la agitación al abatimiento y de este al alborozo según se sucedieran los virajes de su auriga favorito. Tras osadas maniobras, venció un gigantesco auriga hispano, de nombre Curcio, que por su audacia y maestría se ganó el favor del público romano y hubo de escuchar una ovación larga y clamorosa.

Las cuatro vestales y el flamen máximo de Marte descendieron a la arena ante la atención muda de la muchedumbre. El auriga ganador había desenganchado uno de los caballos vencedores, mientras los salios, los danzarines del dios de la guerra, bailaban frenéticamente en su derredor, enarbolando lanzas, escudos y cuchillos. Tras dar una vuelta al hipódromo, con los belfos rosados y bufando sonoramente, el corcel elegido como trofeo fue conducido bajo el pulvinar, el palco de los cónsules. Se iba a proceder al sacrifico a Consus, la deidad de los caballos, cuyo altar se hallaba bajo la arena.

Un salio, embadurnado de arena, avanzó desde atrás como un fauno salvaje y lo golpeó varias veces en la cabeza con una maza, hasta que el équido, desconcertado y herido de muerte, cayó tambaleante en el albero ante el clamor de la plebe. Era el momento de las vestales. Los ojos brillantes del corcel se quedaron fijos en Valeria mientras abría su boca sin aliento. La vestal sufrió una honda impresión. Las vírgenes dispusieron alrededor de la cabeza del animal varias ánforas casi planas con objeto de recoger su sangre y guardarla en el templo de Vesta, para bendecir los veneros y manantiales de Roma en los fastos de las Fuentes Divinas en los próximos idus de octubre. Los salios le cortaron la cola y la cabeza, que colocarían en una pica en el templo del dios guerrero o en una de las puertas de entrada de Roma para intimidar a los espíritus maléficos. Mientras, los chorros calientes de su sangre fueron recogidos por las vestales. Valeria flaqueó y vio que el mundo se le oscurecía, cayendo sin sentido entre las pezuñas sanguinolentas del caballo sacrificado.

Festejando las lemurias, días nefastos para los romanos, que recordaban en los idus de mayo a los difuntos. En aquella festividad les era vedado a los romanos contraer matrimonio, viajar y mostrar felicidad en público para no incomodar a los espíritus maléficos, y Valeria cavilaba sobre la inmensidad del enigma del tránsito al más allá. Las vestales, como cada año, instalaron con sus manos un altar en el Foro, con la ayuda de los epulones, los sacerdotes de Júpiter Máximo, que desde el amanecer sacrificaron los preceptivos animales. Sus carnes, expuestas en mesas, eran enterradas después en un agujero hondo para aplacar a los espíritus del Hades. Por turnos, las vírgenes, como si fueran tétricas vigilantes, se colocaban junto a las mesas y recibían a las plañideras vestidas con harapos y teñidas de cenizas. Se arañaban el rostro, lanzaban macabras imprecaciones y veían cómo las carnes se iban pudriendo y colmándose de moscas.

(...)

Llegaron los olorosos preidibus de mayo y las vestales, cumpliendo un rito ancestral, cosecharon las primeras espigas de farro más allá del Campo de Marte. Iban cubiertas por un petaso, sombrero de paja de ala ancha, y guardadas por soldados del pretorio. El farro era similar al trigo, pero más antiguo y oscuro y sus granos debían ser tostados junto a la sal y ambos cocidos en el horno del Atrium Vestae.

(...)

extendieron la masa cocida en una mesa del templo, y con cuchillos sacrificiales de hierro la desmenuzaron y espolvorearon. Al momento la depositaron en grandes jarras, a las que añadieron agua de la fuente Egeria, a fin de obtener la sagrada mola salsa, que posteriormente se entregaría a las madres romanas para que espolvorearan las cabezas de los sacrificios rituales de sus hogares y los dioses no hallaran insípidas las inmolaciones ofrecidas.

La entrega del unto sagrado se realizaba tres veces al año: en las fiestas Lupercales, en la Vestalia y en las de Júpiter Óptimo, ocasión en la que las vestales podían abrazar a sus madres, abuelas, tías y hermanas. Con la masa restante fabricaban tortas para dedicarlas a los dioses, y Valeria, tras besar a su madre, Helvia, y departir con ella, se sintió feliz y libre como un pajarillo. Dedicaron ramos de flores a Rhea Silvia, hija de Númitor y descendiente de Eneas el troyano, la vestal más afamada, la madre de Roma y de los gemelos Rómulo y Remo, una virgen llena de modestia y devoción a los dioses ante la que se prosternaban para solicitarle favores y ofrecerle ramos de flores. Violada por Marte, y condenada a ser sepultada viva, fue salvada por Vesta, aunque nunca fue absuelta por su pecado por no saber interpretar los deseos de la deidad de la guerra.

(...)

En los anaqueles se guardaban, bajo la tutela de las vestales, decenas de escrituras de las grandes fortunas patricias, los testamentos de las vírgenes y de las familias de los cónsules y documentos capitales de la República, confirmando la sacralidad de la estancia. Valeria, por deseo del pontífice, era la garante de los legajos y registros de las propiedades de los linajes senatoriales de Roma y de sus

(...)

Sobre el ara lucía una pequeña y antigua imagen de Palas Atenea, conocida como el Palladium, que había acarreado hasta Roma Eneas desde Troya y de la que, según los sacerdotes, dependían la seguridad de Roma y del Imperio. Valeria besó sus pies y alzando las manos imploró: «Señora de Troya y de Roma, hazme digna de ser tu cuidadora y protege la Urbs, a mis hermanas vestales y a mi familia. Muy pocas romanas han accedido a este sacro lugar y yo deseo ser digna de merecerlo». Junto a la efigie se hallaban los tesoros regalados al rey Númitor a su llegada a las costas italianas: una vasija de ágatas con las cenizas de Orestes, el hijo de Agamenón, rey de Micenas, y de Clitemnestra, el cetro de oro y marfil de Príamo, el velo de Elena, esposa de Menelao y causa de la guerra entre griegos y troyanos, y una cuadriga de barro en miniatura llamada de los Veyenses, tomada como trofeo en las guerras del Lacio.

Emilia y Valeria la acompañaron al templo de Esculapio dentro del carpetum, la habitual litera de las vestales, a la que les abrían paso los vigiles. Se adentraron en el bullicio de las callejas con destino al Tíber. Habían desestimado visitar a los físicos de la Academia Medicorum aneja al templo de la Salud, donde se congregaban los enfermos moribundos, los perturbados y los tullidos de las guerras. El físico de Vesta les aconsejó que Sabina fuera examinada en el santuario de Esculapio, donde se atendían las enfermedades de las mujeres. Así que tomaron la senda del templete del dios sanador e hijo de Apolo, el que había aprendido la medicina del centauro Quirón. Este se alzaba junto a un obelisco en la isla Tiberina, en medio de las aguas del Tíber. Hubieron de cruzar el concurrido puente del Janículo y ocupar una barca cargada de enfermos. En períodos pasados, los romanos abandonaban en la isla Tiberina a los esclavos enfermos y a los niños nacidos con imperfecciones, pero durante una terrible epidemia de peste, en tiempos de Sila, el Senado llamó a unos sacerdotes del dios de la medicina que curaron a centenares de infectados y se ordenó el cese de la inhumana práctica. Como símbolo, los curadores traían una serpiente, y al llegar a Roma, esta se escabulló y buscó refugio en el islote, donde ulteriormente se levantó un templo a la deidad terapeuta.

Grupos de lisiados, ciegos y enfermos y un cuadro de fealdad y monstruosidad de leprosos e impedidos se mostró ante ellas. Aguardaban a que los asistieran los físicos, por lo general de origen griego, que soñaban por la noche los diagnósticos con los que debían curar al día siguiente. Las tres vestales fueron recibidas por el superior y antes de explorar a Sabina sacrificaron un gallo. El médico, un anciano de Corinto, reconoció a la enferma por espacio de una hora. Al final diagnosticó su parecer moviendo la cabeza negativamente. Hizo un aparte con la virgo maxima y Valeria y les prescribió: —La vestal tiene un avanzado zaratán, un tumor, en la fuente de la vida —les dijo el terapeuta, que recibió un regalo de Emilia por su esmero—. Debe tomar estas hierbas para espesar la sangre y luego confiarse a los dioses.

(...)

Las vestales, según la costumbre, prepararon a los asnos de Vesta con laureas y coronas de flores en memoria de un hecho mitológico en el que los animales con sus rebuznos habían alertado a Vesta de que iba a ser abusada por el dios Príapo, quien con su exagerado miembro viril iba a descargar sus ardores pasionales en la deidad. El templo irradiaba tranquilidad.

(...)

Una procesión de mujeres descalzas y con cirios en las manos acompañaron a las cinco vestales, a horcajadas sobre los pollinos laureados de Príamo, y al pontífice máximo. Llegaron al puente Sublicio sobre el Tíber, el más antiguo de la Urbs. Al llegar, arrojaron al río unos muñecos hechos de paja, junco y caña que representaban la inmundicia, los pecados contra los dioses y la corrupción, para liberarse de ellos. Valeria pudo abrazar a su llorosa madre Helvia, y esta constatar la gran belleza de su hija que día a día iba creciendo.

en los idus del mes de Juno, cuando las vestales honraban el fasto de Mens, o de la Inteligencia, para recordar la batalla de Transimeno contra los cartagineses.

(...)

cortaran ramas de los cipreses de toda Roma para cubrir los muros del santuario y del Atrium Vestae, y así anunciar a los romanos el fallecimiento de una vestal amada por todos. Valeria, con olorosos ungüentos y agua de rosas, limpió su piel anacarada, alisó sus cabellos dorados hasta hacerlos brillar, frotó su cuerpo con aceite de Hispania, entre vahídos de pena, y observó que el cuerpo de su amiga adquiría un último resplandor. Después le entrelazó en sus cabellos dorados una corona de mirto, la amortajaron, y los restos mortales de Sabina se depositaron en un lecho de flores y fueron expuestos en el atrio del santuario a la vista de todos, para recibir los lamentos de sus allegados, de las plañideras y del pueblo de Roma, que adoraba a sus vestales, las mediadoras entre el cielo y la tierra. El cuerpo de la virgen se expuso en el templo para cumplir con el osculos premere, la ceremonia de respeto hacia una persona considerada sagrada. Sus virginales restos yacían sobre telas de lino, adornadas con los lirios blancos de Vesta, la flor de la pureza, y fue visitada por cientos de romanos. Se celebró luego el funeral sacro por la virgen fallecida. Lépido, el pontífice máximo, cumplió el arcaico rito en el templo saturado de humo de madera de ciprés y de incienso.

Verificó la usual conclatio, la llamada por su nombre tres veces seguidas para confirmar su muerte, para después depositar una moneda en su boca con que pagar al barquero Caronte su viaje por la Estigia, y tender su cuerpo inerme en el leptus funebris. Cumplido el ritual se iniciaron las exequie, los sufragios oficiales. Cuatro lictores condujeron las angarillas hasta el Foro, que reflejaba los rayos de sol de una viveza dorada. Lépido leyó las oraciones preceptivas en la Domus Regia, de donde partió la procesión fúnebre hacia el Campo de Marte, donde Sabina sería incinerada en una pira de ramas de ciprés y encina.

Las vírgenes vestales, ataviadas con clámides negras, cantaban los himnos elegíacos de Hécate. Cerraban el cortejo los familiares y amigos de la familia del senador Ateyo Dolabella, su padre, vestidos de luto riguroso, el color que vinculaba su dolor con las divinidades subterráneas. El desfile del feretrum se detuvo en la Porta Fontinalis para despedirla, y Valeria, que lloraba bajo el velo, pensó que el instante era triste, pero también majestuoso y turbador. —¡Salve, Sabina Ateya! ¡Virgen de Roma y protectora del fuego! ¡Que el Hades te sea favorable! —tronó Lépido al situarla en la pira funeraria. Una columna de humo se alzó por encima de los tejados de Roma y de las murallas mientras el cuerpo mortal de Sabina ardía con las llamas purificadoras, junto a las teas de pino, las guirnaldas de flores y las coronas funerarias. Compareció la respetada pitia, la profetisa que habitaba en los montes Albanos, que rezó espontáneamente una oración por la vestal muerta.

(...)

Fue el momento esperado por algunas mujeres para intentar obtener alguna reliquia de Sabina, astillas, o telas del catafalco o del sudario para emplearlas como ensalmos contra el mal de ojo y las acechanzas de los genios maléficos, tal era la devoción que les profesaban. Algunas hechiceras de los montes Prenestinos, adivinos de las Velabras, de los que oficiaban rituales etruscos mágicos, y los ciegos que solicitaban limosna en el templo del Pudor rebuscaron entre los carbones, cenizas y despojos y guardaron algunos restos no calcinados. Sabina Ateya ya era considerada divina por su cercanía a Vesta, Minerva y Angerona. Unos esclavos del Atrium Vestae enviados por Emilia cumplieron con el protocolo del os resectum, la recogida y enterramiento de algún resto mortal, para que su espíritu no vagara eternamente por el Hades, y una urna dorada con sus cenizas fue enterrada en el Jardín de las Estatuas.

El jardín de las vestales (Jesús Maeso de la Torre)

Imágenes tomadas

.png)